Architecture & Urbanisme

La Chine au panthéon mondial de l’architecture

Azzedine G. Mansour – 02 mars 2011

L’année 2012 voit l’entrée, pour la première fois, d’un Chinois au panthéon des grands architectes qui ont marqué par leurs diverses réalisations notre environnement construit. Le prestigieux prix international Pritzker [1], l’équivalent du Nobel de l’architecture, a été décerné à Wang Shu. Il vient souligner le talent créatif, la vision, l’engagement et les contributions de cet architecte de 48 ans, et honorer en même temps son épouse et collaboratrice, Lu Wenyu, ainsi que son atelier Amateur Architecture Studio [2] qui rassemble autour d’une même philosophie de nombreux étudiants, maçons et professeurs collaborant ensemble, telle une famille, depuis 1998 à Hangzhou, à plus de 200 kilomètres au sud-ouest de Shanghai.

Source : Frédéric Edelman, Jérémie Descamps, « Un Chinois entre au panthéon de l’architecture », in : Le Monde, 1er mars 2012, p. 22

Wang Shu appartient à cette nouvelle génération d'architectes chinois qui tentent de s’affranchir de la façon de faire de ces grosses agences étatiques héritées des forts moments de l’époque communiste et qui, s’attribuant le monopole de l’ensemble de la production architecturale et urbaine, continuent de façonner l’environnement construit de la Chine tout entière. Dans un pays qui se modernise à une vitesse effarante et où l’univers urbain est en pleine mutation, cette nouvelle vague de « créateurs » vient s’affirmer par une nouvelle pratique moins minée par la bureaucratie, beaucoup plus inventive et critique qui revendique une architecture plus humaniste et moins uniforme. Cherchant à adapter leur riche passé architectural aux nouveaux enjeux économiques auxquels leur pays est confronté, ces nouveaux architectes font un travail remarquable à tous points de vue et proposent des solutions originales qui assurent à la fois une réinterprétation réussie de leur tradition dans l’architecture contemporaine et une douce adaptation du cadre de vie de leurs concitoyens aux changements rapides de leur société. S’inscrivant désormais aux antipodes d’une pratique architecturale longtemps confinée entre « un goût (prononcé) pour les signes les plus mégalomanes de la jetset architecturale internationale (et une fascination on ne peut démesurée) pour les modèles occidentaux et les formes dérivées des ordinateurs », comme le faisait remarquer à sa manière Frédéric Edelman dans un article du quotidien Le Monde [3], cette nouvelle génération d’architectes cherche à protéger leur culture urbaine « des contingences de la commande », qui « se chiffre parfois en millions de mètres carrés » [4], en empruntant les voies de la qualité et de l’éthique qui privilégient non seulement les échanges de savoirs entre tous les acteurs de la construction, mais accordent également au savoir-faire des artisans la place qui lui revient de droit dans le projet architectural. Dans la pratique, la réinterprétation contemporaine de la tradition chinoise prônée par cette jeune génération de constructeurs se manifeste concrètement par le recours dans leurs projets aux techniques traditionnelles de construction, aux systèmes de ventilation naturelle, et par l’usage de matériaux durables ou l’intégration des éléments de récupération, telles que les anciennes briques, les tuiles provenant des vieux quartiers et des villages démolis sans état d’âme sous l’effet d’une course effrénée vers une modernisation à outrance qui secoue la Chine depuis les deux dernières décennies.

Vue extérieure de la "Ceramic House" conçue par l'architecte chinois Wang Shu, lauréat du Pritzker Prize 2012. AP/LV HENGZHONG

Vue extérieure de la "Ceramic House" conçue par l'architecte chinois Wang Shu, lauréat du Pritzker Prize 2012. AP/LV HENGZHONG

C’est précisément dans cet ordre des choses que se situent les réalisations de Wang Shu, réalisations qui se fondent, selon les critiques et les observateurs, sur un principe fondamental à ses yeux : « la quête d’une identité moderne qui ne nie pas la civilisation chinoise » et le dépassement « de la distinction (que les hommes font généralement) entre le passé et le monde contemporain », comme il l’a récemment expliqué lors de la leçon inaugurale de l'École de Chaillot, le 31 janvier 2012 [5]. Ce désir de vouloir à tout prix concilier tradition et modernité, que l’on peut d’ailleurs facilement déceler dans la plus part de ses projets et qui peut parfois déconcerter nombre de Chinois, aussi bien parmi les architectes « occidentalisés » que dans le cercle des défenseurs acharnés du patrimoine, ne fait pas de lui un passéiste pour autant. Dans sa démarche, ce qui l'intéresse, c’est d’observer avec beaucoup d’intérêt les expériences héritées de siècles de construction, d’en tirer des leçons et de réadapter les savoirs traditionnels en les intégrant dans notre manière contemporaine de façonner l’environnement bâti, car « la distinction nette, dit-il, entre "tradition" et "modernité" est abstraite et simpliste, et ne reflète pas la réalité. » De la riche tradition architecturale et urbaine de son pays, il cherche à redonner vie à la mémoire imprégnée non seulement dans les matériaux anciens qu’il récupère et réintroduit dans des constructions originales, mais dans l'organisation des lieux aussi qu’il réinterprète de manière à ce qu’ils constituent des ensembles actualisés dans lesquels des éléments modernes viennent prendre place de façon harmonieuse. « Je n’ai pas inventé, dit-il à ce sujet, la réutilisation de matériaux recyclés. Cela se retrouve dans notre tradition constructive... Par ailleurs, en tant qu'architecte, on ne peut pas ne pas réagir à autant de matériaux laissés par les destructions de bâtiments anciens. Comment réutiliser ces matériaux sur des réalisations contemporaines, c'est cela l'attitude que devrait avoir l'architecte contemporain. »

L’attitude qu’il résume ici s’exprime de façon particulièrement originale dans l'une de ses interventions en cours à Hangzhou. Dans cette capitale de la province du Zhejiang, longtemps célébrée pour sa beauté et où les traces archéologiques de la Chine sous le règne de la dynastie Song du Sud (1127-1279) [6] risquent de passer irrémédiablement sous les bulldozers, il s’est vu confier la rénovation d’un important ensemble urbain : un quartier tout entier situé autour de la rue Zhongshan Lu qui constitue l’épine dorsale ou l’élément structurant de la ville. Dans sa proposition d’aménagement, Wang Shu a opté pour la préservation de l’histoire antique de cet important secteur en reconstituant la forme ancienne de la rue, gardant intact une série de bâtiments qui abritaient dans le passé de vastes pharmacies traditionnelles et intégrant à l’ensemble « des éléments modernes, comme l’expliquaient F. Edelman et J. Deschamps, dont le profil étrange pourrait avoir été inspiré par celui des ouvertures de la région de Suzhou, connue comme la « Venise chinoise » » [7].

Musée d'histoire de Ningbo, réalisé par l'architecte chinois Wang Shu en 2008. LV HENGZHONG

Ce souci de vouloir réconcilier tradition et modernité, il le manifeste également dans ses autres projets, « surtout des équipements culturels, dans lesquels il fait preuve d’une approche sensible et poétique du savoir-faire constructif traditionnel tout en utilisant un vocabulaire architectural très contemporain. » [8] Parmi ces projets, on peut citer la bibliothèque du collège Wenzheng à l’Université de Suzhou (2000), le Musée d’art contemporain de Ningbo (2005), les « Five Scattered Houses » à Ningbo (2006), le Jardin des tuiles à la Xe biennale de Venise (2006), la « maison de la céramique » dans le parc de Jinhua (2007). Mais, outre cette dimension relative à la réadaptation des techniques anciennes de construction à l’architecture contemporaine, Wang Shu s’est donné la noble mission de réinterpréter également les formes et les usages du passé à ses réalisations afin d’assurer une continuité, souvent sacrifiée en Chine ces dernières décennies, avec la tradition. Parmi ses projets où l’on voit manifester ce parti pris, on peut pointer du doigt ses tours d’habitation érigées en 2006 et ses travaux de rénovation qu’il a menés le long de la rue Zhongshan en 2009 à Hangzhou. Son pavillon Tengtou-Ningbo à l’Exposition universelle de Shanghai (2010) illustre, lui aussi, sa constante détermination de vouloir recréer cette continuité historique entre le passé et le présent...

Le pavillon Ningbo Tengtou, à Shanghaï. AP/Fu Xing

Une autre dimension, celle de l’intégration des édifices à leurs milieux urbain, social et naturel, caractérise également l’ensemble de son œuvre. Se traduisant chez Wang Shu par une volonté d’assurer des relations permanentes entre les bâtiments, l’assiette géographique dans laquelle ils s’insèrent, le paysage environnant et la nature, cet aspect non moins important à ses yeux s’exprime de façon exceptionnelle dans l’architecture du Campus Xiangshan de l’École supérieure des Beaux-Arts à Hangzhou (2004-2007). Situés à l’extérieur de la ville, au pied d’une montagne où pousse un des thés les plus précieux de Chine, les bâtiments proposés se fondent harmonieusement, aussi bien par leurs formes que par leur agencement, dans un ravissant décor champêtre. L’usage de matériaux de construction, récupérés des vieux quartiers démolis, vient renforcer cette intégration si bien que l’ensemble offre l’aspect d’« un campus d’exception, sur le plan architectural, (érigé) dans un cadre idyllique. » [9] Le Musée d’histoire qu’il réalisa à Ningbo en 2008 et les travaux de réhabilitation des friches portuaires de Zhoushan qu’il mène actuellement en collaboration avec d’autres architectes lauréats comme lui du Global Award témoignent, eux aussi, de l’importance que revêt cette dimension dans sa démarche conceptuelle et illustrent, en d’autres termes, « toute l’attention qu’il porte au site, à son histoire et à ses anciens usages… » [10] Il en est de même pour son Musée des Beaux-Arts érigé à Ningbo en 2005 et où il a repris des techniques anciennes et utilisé des matériaux naturels, tels que le bois, la pierre, la tuile d’argile, etc., qui contribuent grandement à son ancrage dans le paysage environnant.

L'architecte chinois a présenté son installation "Decay of a dome", à la Biennale de Venise

en 2010. Lu Wenyu

Sur le plan urbain, Wang Shu est un farouche partisan du « slow build ». En effet, dès ses premières réalisations, il a adopté une position originale par rapport aux constructions issues du processus d’urbanisation en vigueur en Chine depuis les deux dernières décennies [11]. Ce processus est si rapide qu’il a permis la naissance d’une centaine de villes nouvelles (minières, touristiques, militaires, industrielles), la plus part du temps non fonctionnelles et entièrement coupées de leur environnement [12]. Contrairement aux promoteurs de ce boom urbain, qui ne laisse pas la moindre place à la réflexion et qui risque de faire du rêve chinois de « villes meilleures », thème de l’exposition universelle de Shanghai, un véritable cauchemar dans un proche avenir, Wang Shu prône une urbanisation beaucoup plus réfléchie, plus proche des populations et, par conséquent, plus attentive à leurs aspirations et leur histoire. Pour lui, la redécouverte de la tradition, sa compréhension et sa réinterprétation enfin dans le remodelage de notre environnement contemporain sont garants de qualité à tous points de vue : architectural, urbain et paysager... Cette position sur la préservation d’un lien viscéral er permanent entre tradition et modernité, qui semble constituer désormais la ligne directrice chez la jeune architecture en Chine, rappelle des propos tenus, en 1943, par la philosophe française Simone Veil dans son L’enracinement : « l’opposition, écrit-elle, entre l’avenir et le passé est absurde. L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien ; c’est nous qui pour le construire devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner il faut posséder, et nous ne possédons d’autre vie, d’autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en a pas de plus vital que le passé. » [13]

Enfin, en désignant Wang Shu lauréat du Prix Pritzker 2012, on vient de franchir « une étape importante, comme l’expliquait Thomas J. Pritzker, président de la Fondation Hyatt, dans la reconnaissance du rôle que la Chine (est en train de) jouer dans le développement des idées architecturales. » Décerné, en effet, pour la première fois à un architecte chinois (I. M. Pei, américain, a été le premier architecte né en Chine, à l’obtenir en 1983), ce prix vient non seulement honorer un créateur de talent, mais accueillir également l’« Empire du milieu » dans le panthéon mondial de l’architecture. Ceci est d’autant plus mérité qu’au rythme que connait la production chinoise en matière d’architecture et d’urbanisme, depuis les vingt dernières années, la contribution de cette puissance économique émergente serait sans nul doute très significatif aussi bien pour elle-même que pour le monde tout entier. Reste à espérer que la jeune génération d’architectes, tel que Wang Shu, qui revendique « la bonne relation du présent au passé », parvienne très rapidement à s’imposer au sein de la société chinoise et trouver, aussi bien parmi ses populations que chez ses élites, notamment dans le cercle des promoteurs du récent processus d’urbanisation qu’elle connait, un écho favorable susceptible de replacer la revendication d’« une architecture profondément ancrée dans la tradition » plutôt que résolument « tournée vers le futur » au cœur de la réflexion à l’origine de cet impressionnant processus qui invite au débat. En tout cas, « comme avec toute grande architecture, le travail de Wang Shu est en mesure de transcender ce débat, en faisant une architecture qui est intemporelle, profondément enracinée dans son contexte et cependant universelle. » (Global Post, New York Times, 27 février 2012).

Video – 1 –

Architecture Biennale - Amateur Architecture Studio

(NOW Interviews)

http://www.youtube.com/watch?v=xJgutvuS378&feature=player_embedded.

Video – 2 –

Interview Wangshu, architecte chinois

Interview Wangshu, architecte chinois par Eco-city

Notes et références bibliographiques

[1] Ce prix fut établi en 1979 par la famille Pritzker de Chicago et est géré par leur Fondation Hyatt. Décerné annuellement à un architecte dont les réalisations se distinguent de façon particulière, il se compose d’une somme de 100 000 dollars américains et d’un médaillon de bronze, et est remis au lauréat lors d’une cérémonie tenue sur un site architecturalement significatif à travers le monde entier. Dans le passé, il a honoré de célèbres architectes parmi lesquels on compte Richard Meir (1984), Kanzo Tange (1987), Oscar Niemeyer (1988), Aldo Rossi (1990), Robert Venturi (1991), Christian de Portzamparc (1994), Norman Foster (1998), Zaha Hadid (2004), Jean Nouvel (2008) et bien d’autres. Pour plus d’informations sur cette distinction, visiter : http://www.pritzkerprize.com/about.

[2] Fondé en 1998, Amateur Architecture Studio est un bureau d’architectes qui fait de l’architecture durable son cheval de bataille. Selon son fondateur, cette architecture, qui travaille sur le terrain, est profondément humaniste, réaliste et intégrée à son environnement. Dans ses réalisations, conçues en rapport avec l’humain et la mémoire, il prône un slow build, c’est-à-dire une urbanisation qui accorde une large place à la population et la culture. Pour avoir une idée plus précise de la philosophie de cet atelier, visiter : http://www.chinese-architects.com/en/amateur/en/.

[3] Frédéric Edelman, « Le cercle des poètes retrouvés », in : Le Monde, 1er mars 2012, p. 22, disponible à : http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/29/le-cercle-des-poetes-retrouves_1649785_3246.html#ens_id=1649286.

[4] Frédéric Edelman, Jérémie Descamps, « Un Chinois entre au panthéon de l’architecture », in : Le Monde, 1er mars 2012, p. 22. Une version électronique de cet article peut être consultée à l’adresse : http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/29/un-chinois-entre-au-pantheon-de-l-architecture_1649784_3246.html#ens_id=1649286.

[5] Pour la première fois cette année, l’École de Chaillot, et plus particulièrement son département formation de la Cité de l’architecture et du patrimoine, a invité un architecte étranger pour prononcer sa leçon inaugurale. C’est Wang Shu qui a eu cet honneur. Lors de son intervention, organisée dans le cadre d’un programme de coopération entre cette institution française et la Chine, Wang Shu a particulièrement insisté sur la question de la bonne relation du présent au passé. Lire un article consacré à son passage dans cette école et disponible à : http://www.citechaillot.fr/fr/auditorium/conferences_et_debats/2224-wang_shu.html.

[6] Faut-il rappeler ici que la famille des souverains Song correspond à la XIXe dynastie qui a régné en Chine entre 960 et 1279. Fondée par un chef militaire du nom de Zhao Kuangyin, elle succéda à la période communément appelée « des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes ». C’est sous le règne de cette dynastie que, pour la première fois au monde, des billets de banque furent émis. C’est sous sa domination également que la Chine se dota d'une véritable marine militaire et fut la première nation à faire usage de la poudre à canon dans ses conflits avec l’ennemi. On en retient deux périodes distinctes de cette domination : celle des Song du Nord et celle des Song du Sud. Sous le règne des Song du Nord (960-1127), la capitale était la ville de Bianjing (l’actuelle Kaifeng) et l'empire s'étendait sur la plupart de la Chine historique. À partir de l’an 1127, les Song perdent le Nord du pays au profit d’une autre dynastie, celle des Jin, et se réfugièrent au sud du fleuve Yangzi Jiang. Ils y fondèrent un autre royaume, celui des Song du Sud (1127-1279) et établirent leur capitale à Lin'an (l’actuelle Hangzhou).

[7] Frédéric Edelman, Jérémie Descamps, op. cit.

[8] Lire : « Wang Shu. Leçon inaugurale de l'École de Chaillot », 31 janvier 2012, disponible en ligne à l’adresse : http://www.citechaillot.fr/fr/auditorium/conferences_et_debats/2224-wang_shu.html.

[9] Frédéric Edelman, Jérémie Descamps, op. cit.

[10] « Wang Shu. Leçon inaugurale de l'École de Chaillot », op.cit.

[11] Pour se faire une idée sur ces constructions qui poussent en Chine depuis les deux dernières décennies, consulter : Charlie Q. L. Xue, Building A Revolution. Chinese Architecture since 1980, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006, 2004 p.

[12] Pour mieux apprécier les conséquences et les transformations induites par cette urbanisation galopante, lire l’étude qu’a menée l’architecte hollandais Mars Neville sur ce thème et qui a donné lieu à un livre intitulé : The Chinese Dream: A Society under Construction, (en collaboration avec : Adrian Hornsby), 010 Publishers, 2008 (2nd Edition, 2010), 784 p. Un compte-rendu de cet ouvrage, intitulé « Enquête sur l’urbanisation chinoise », est disponible sur le site web du magazine terraeco.net à l’adresse suivante : http://www.terraeco.net/Enquete-sur-l-urbanisation,8462.html. Consulter aussi les quelques ouvrages suivants : Frederic Edelmann, In the Chinese City: Perspectives on the Transmutations of an Empire, Actar Editor, 2008, 300 p. ; John Freidmann, China's Urban Transition, University Of Minnesota Press, 1st Edition, 2005, 196 p. ; Iker Gil, Shanghai Transforming, Actar Editor, 2008, 272 p. ; Thomas J. Campanella, The Concrete Dragon. China’s Urban Revolution and It Means for the World, Princeton Architectural Press, Reprint Edition, 2011, 336 p. ; et enfin, Dieter Hassenpflug, The Urban Code of China, Birkhäuser Architecture, 1st Edition, 2010, 176 p.

[13] Simone Veil, L'Enracinement, Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, 1ère éd. (due à Albert Camus), Paris : Gallimard, coll. : Espoir, 1949, 381 p. ; rééd. Gallimard, coll. : Folio essais, 1990, 384 p., disponible en plusieurs formats électroniques à la bibliothèque virtuelle de l’Université du Québec : http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/enracinement/enracinement.html (Classiques des sciences sociales).

Mots clés : Chine, architecture, urbanisme, paysage, architecture durable, écologie, matériaux recyclés, Wang Shu, Lu Wenyu, Hangzhou, modernité chinoise, Prix Pritzker, Amateur Architecture Studio, Ceramic House, Library of Wenzheng College, Université des beaux-arts Xiangshan, Ningbo Contemporary Art Museum, Ningbo Historic Museum.

Pour citer cet article :

Azzedine G. Mansour, « La Chine au panthéon mondial de l’architecture », in : Libres Expressions, 02 mars 2012 (https://azzedine-gm.blog4ever.com/blog/lire-article-501249-8752777-la_chine_au_pantheon_mondial_de_l_architecture.html).

Aqua-villes : « un nouvel art de rives »

Azzedine G. Mansour – 17 décembre 2011

Depuis quelques années, le thème des rapports qu’entretiennent les villes avec l’eau sont au cœur des préoccupations des acteurs en matière d’architecture et d’urbanisme. Partout dans le monde, on assiste à un regain particulièrement accentué pour les aménagements riverains. Partout également, on tente d’intégrer la nature – et, par extension, l’élément aquatique – aux conceptions architecturales et urbaines. Dans certaines régions du globe, on ose même aller au-delà des berges et défier mers et océans comme ce fut le cas avec les projets d’îles artificielles réalisés ou en cours de réalisation aussi bien en Russie (Federation Island sur la mer Noire) que dans les petits Émirats du Golfe arabo-persique (Burj al-Arab, Dubaï Waterfront, The Universe, The World, Palm Islands à Dubaï, The Pearl non loin de Doha au Qatar, etc.). D’ailleurs, sur ce chapitre en particulier, de vastes projets d’urbanisme, aujourd’hui en pleine gestation sur les planches à dessin de nombreuses agences d’architecture, promettent à l’homme de demain une vie des plus harmonieuses avec ces vastes étendues d’eau. Des îles flottantes aux cités sous-marines, en passant par les musées aquatiques, etc., les propositions ne manquent pas et les possibilités sont illimitées [1]. Car, dans l’esprit de l’homme, ces vastes étendues d’eau, qui constituent « le berceau de la vie », ne sont plus réduites à « l’imminence d’un danger », comme l’écrivait l’architecte Jacques Rougerie de l’Académie française des Beaux-Arts, mais sont plutôt perçues comme « un formidable réservoir de solutions pour l’avenir » et le lieu par excellence où « naîtra le destin des futures civilisations ». Nourris d’une telle perception, ces projets laissent penser que l’homme est déjà en train de « réapprendre à tisser des liens avec ces milieux originels et les réinscrire au cœur de ses préoccupations » [2].

Mais, au-delà de ces nombreux projets qui sont encore au stade d’esquisses et relèvent, dans l’immédiat, beaucoup plus de l’utopie que de la réalité, la question même de la réappropriation des surfaces aquatiques par la ville fait bien son chemin. Elle se situe aujourd’hui au cœur des débats entourant la nécessité d’assurer une communion de l’architecture, de l’urbanisme et de l’écologie dans le but de produire des espaces plus agréables à vivre et de tenter de reproduire « la citta ideale de la Renaissance, (ce) modèle culturel forgé, comme disait l’architecte Thierry Melot [3], patiemment en 4 000 ans » et qui demeure, en quelque sorte, « le vieux rêve indépassable d’un apogée de l’art urbain » n’ayant absolument rien à voir avec les cités « bricolées » lors de la très décevante aventure des « grands ensembles » des années 1950-1970.

Depuis quelques années, de nouvelles expériences alliant ces trois aspects (architecture, urbanisme et écologie) sont tentées un peu partout à travers le monde. Le rejet longtemps constaté des étendues d’eau à la périphérie des villes est désormais remis en question. Si, autrefois, les rapports qu’entretenaient ensemble ces deux entités étaient essentiellement gérés par trois types d’interventions : détournement des cours d’eau, voire leur élimination ou leur artificialisation pour lutter contre les crues ; rejet des activités qui leur étaient liées en dehors des limites urbaines ; aménagement de leurs berges en une série de quais voués très souvent à la circulation mécanique et au stationnement [4], aujourd’hui, en revanche, les choses ont radicalement changé. On assiste de plus en plus à une prise de conscience qui reconnait désormais leur utilité et leur importance... Dans l’imaginaire collectif, ces derniers cessent d’être perçus comme des éléments générateurs de contraintes (des obstacles physiques à franchir, des sources de crues à surveiller continuellement et des champs d'inondation contre lesquels il faudrait lutter à l’occasion, etc.) et recouvrent la place qu’ils occupaient naguère dans la fondation des villes. Ils redeviennent, en d’autres termes, des éléments naturels qui recèlent d’énormes potentialités pour la vie urbaine.

Aujourd’hui, de nombreux aménagements visant leur réintégration à la trame des villes et leur revalorisation en tant qu’espaces visuels et d'agrément se multiplient. En France, à titre d’exemple, grâce à une multitude d’interventions urbaines sur son territoire [5], Lille a su se réapproprier la Deûle dont l’aménagement des berges n’a cessé de susciter des débats contradictoires depuis la fin du XIXe siècle [6]. Bordeaux, avec une volonté politique d’urbanisation de sa rive droite qui s’est traduite par divers aménagements (Centre d’architecture Arc en rêve, Parc des sports, Place de la Bourse, Prairie des Girondins, Quais des Chartrons et de Bacalan, etc.), a pu franchir de façon élégante la Garonne à laquelle elle a pourtant longtemps tourné le dos. Marseille, qui a connu un renouveau matérialisé par d’importants travaux d’urbanisme, notamment dans le cadre du projet Euroméditerranée, entre la gare Saint-Charles, la Belle de Mai et les Docks de Marseille, a su profiter de sa façade maritime méditerranéenne si bien qu’elle est devenue aujourd’hui une cité largement ouverte sur la mer. Il en est de même pour Nantes et Strasbourg. Avec son projet d’île de Nantes qui fait l’objet d’une vaste opération de rénovation urbaine s’étalant jusqu’en 2023, la première a rendu ses quartiers plus attractifs et fait désormais l’envie de tous les acteurs de la ville. La seconde, quant à elle, par le biais d’un vaste projet d'aménagement développé le long de l'axe Strasbourg-Kehl, a traversé le Rhin avec succès pour former une ville à deux rives dotée d’un patrimoine architecturale remarquable. Que dire sinon de Lyon qui est en train de connaître, « sur les bords de Saône, un nouvel art de rives » se traduisant par un vaste programme de rénovation (projet de Lyon Confluence) et de nombreux aménagements (guinguettes, belvédères, plages, passerelles, etc.) le long de ses rives.

En Espagne, ce vent de revalorisation urbaine des étendues aquatiques souffle avec autant de vigueur. Après avoir détourné la Turia et longtemps asséché son lit, Valence découvrit l’importance de renouer avec cet élément vital qu’est l’eau. Prenant l’exemple de Barcelone, elle entreprit de grands travaux architecturaux et urbains, et réalisa une imposante Cité des sciences et des arts dont les bâtiments sont ponctués par de nombreux bassins destinés à faire rejaillir l’eau en son sein. Bilbao, en plein Pays Basque, s’est lancée, elle aussi, dans la reconquête de la Ria del Nervion qui la traverse avant d’aller se jeter dans l’Atlantique. Avec la réalisation de son Musée Guggenheim à proximité du pont Principes de España qui la relie au reste du pays, elle est parvenue à faire de son cours d’eau un élément urbain intégrateur. Il en est de même pour Madrid qui, suite à des interventions urbaines de grande envergure (enterrement de l’autoroute ; aménagement de 8 km de jardins entre les parcs du Pardo et du Jarama ; plantation de 33 000 arbres ; réalisation de 32 ponts et passerelles ; etc.), s’est réconciliée de façon majestueuse avec son rio Manzanares jusque-là très modeste.

Source : http://trialx.com/curetalk/wp-content/blogs.dir/7/files/2011/05/cities/Bilbao-2.jpg

Enfin, ce « mouvement » qui tend, d’une expérience à l’autre, à réintégrer l’élément aquatique à la ville et le replacer au cœur de la vie urbaine ne cesse d’alimenter les débats. Les plus récents en date ont eu lieu à Lyon, le 15 décembre dernier, dans le cadre d’une conférence internationale. Rassemblant divers acteurs impliqués dans les milieux urbains (architectes, urbanistes, paysagistes, collectivités, etc.), cette conférence, qui constitue la dernière étape d’une série de rencontres inaugurées par l’architecte Dominique Perrault lors de la Biennale de Venise 2010 et organisées par la Cité de l’architecture [7], vient souligner l’urgence d’une réflexion commune sur la ville dans ses rapports à l’eau. Le quotidien français Le Monde en a longuement parlé dans l’un de ses cahiers du 14 décembre 2011. [Cliquez ICI pour feuilleter ce dossier].

Notes

[1] Un reportage photographique sur ce type de projets a été publié par Hervé Bonnot et David Marquette (Light Mediation) dans VSD, № 1717, du 21 au 27 juillet 2010, pp.70-73. [Cliquez ICI et LÀ pour accéder aux deux parties de ce reportage].

[2] Jacques Rougerie, « De l’océan naîtra le destin des futures civilisations », in : Science & Avenir : Qu’est-ce que l’homme. 100 scientifiques répondent, Hors-série, № 169, janvier/février 2012, p. 101. [Cliquez ICI pour lire cet article].

[3] Thierry Melot, « La ville est-elle le lieu d’un épanouissement soutenable ? », in : Science & Avenir : Qu’est-ce que l’homme. 100 scientifiques répondent, Hors-série, № 169, janvier/février 2012, p. 99. [Cliquez ICI pour lire cet article].

[4] Pelletier Jean, « Sur les relations de la ville et des cours d'eau », in : Revue de géographie de Lyon. Vol. 65, № 4, 1990. pp. 233-239. Cet article est disponible sur INternet à l'adresse : [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_0035-113X_1990_num_65_4_5741].

[5] On pense aux aménagements entrepris depuis 2004 sur les Rives de la Haute Deûle, entre Lomme et le quartier des Bois Blancs. Couvrant une superficie de 100 ha, ces aménagements urbains sont organisés autour de la création d’un centre d’activités consacrées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (Euratechnologies) et d’un parc urbain.

[6] Pour avoir une idée des rapports conflictuels qu’entretenait la ville de Lille avec la Deûle dans le passé, lire entre autres : Léonard Bourlet, Aménagement, paysage urbain et perception de l’eau. La Deûle à Lille (1858-1921), thèse de Master, École nationale des chartes, Paris, 2010 (disponible en ligne à l’adresse suivantes : http://theses.enc.sorbonne.fr/2010/bourlet.

[7] Après avoir exploré la question des vides urbains (Paris), du logement (Bordeaux), de la mobilité (Nantes) et de la nature (Marseille), cette série de rencontres sera clôturée à Paris en février 2012 sur le thème de la transformation. Le contenu de toutes ces rencontres, parrainées par l’Institut français d’architecture, peut être consulté sur Internet. On y peut même réécouter les interventions : http://www.citechaillot.fr/auditorium/les_rendez-vous_metropolis.php?id=532.

Mots-clés : ville, urbanisme, architecture, eau, cours d’eau, océan, écologie, projets, revalorisation, aménagement…

Pour citer cet article :

Azzedine G. Mansour, « Aqua-villes : ‘un nouvel art de rives’ », in : Libres Expressions, 17 décembre 2011 (https://azzedine-gm.blog4ever.com/blog/articles-cat-501249-551606-architecture___urbanisme.html).

Un système automatisé de collecte pneumatique des déchets mis à l’essai en France…

Azzedine G. Mansour – 13 octobre 2011

La gestion des déchets, c’est-à-dire leur collecte, leur transport et leur traitement (recyclage ou élimination) a fait un très long chemin depuis que l’homme existe sur terre. Elle a longtemps constitué un geste quasi naturel des populations, geste posé à des fins bien précises : sanitaire, environnementale, esthétique, etc.

Quand on parle de déchets, on vise bien évidemment tous les types : solides, liquides et gazeux, dont la gestion se fait suivant des procédés qui varient selon leur nature et diffèrent sensiblement d’une région à l’autre. Dans les pays développés, les techniques les plus récentes y sont souvent mises à contribution. Dans les pays sous-développés, on en est hélas encore aux dépotoirs ou aux sites d’enfouissement. Dans les villes, la gestion se fait différemment que dans les milieux ruraux. De la même façon, les déchets industriels sont traités autrement que ceux en provenance des commerces…

Cela dit, les opérations liées à la gestion des déchets ont évolué au fil du temps. Autrefois, ils étaient collectés et triés. On récupérait les métaux pour les refondre. Avec les papiers et les chiffons, on faisait de la pâte à papier. Dans les milieux ruraux, les déchets organiques étaient transformés en nourriture destinée à l’alimentation des animaux et en engrais pour fertiliser les sols agricoles. En ville, ils étaient mis tout simplement dans des caniveaux ou entassés en périphérie, à l’air libre, sur des terrains vagues. Avec la révolution industrielle, deux corps de métiers ont vu le jour : celui du vidangeur qui consistait à récupérer les urines et les excréments pour les revendre ensuite comme engrais aux paysans ; et celui de chiffonnier qui recyclait les déchets pour les réintroduire comme matière première dans le secteur industriel.

Au XIXe siècle, les industries troquent les matières recyclées pour les plastiques, plus malléables et moins coûteux, et l’agriculture se tourne désormais vers les engrais chimiques. Avec de tels changements, les métiers de vidangeur et de chiffonnier disparaissent et les décharges publiques, qui servent à stocker les déchets non biodégradables, se constituent progressivement un peu partout à la lisière des villes. En très peu de temps, elles deviennent la norme. Durant plusieurs siècles, elles étaient le moyen par excellence qui permet de se débarrasser des déchets. Toutefois, en raison des émanations qu’elles dégageaient et les risques d’incendie qu’elles constituaient, on leur a vite trouvé d’autres substituts : les sites d’enfouissement.

À partir des années 1960, le mouvement hygiéniste qui marqua grandement la vie urbaine trente années auparavant a renforcé son argumentaire médical en prônant la généralisation du « confort urbain » et vantant les vertus de l’assainissement et de l’hygiène. Au chapitre de la collecte des ordures ménagères, il obligea chaque famille à disposer de sa propre boîte à ordures et exigea la mise en place d’autres procédés de gestion des déchets que les dépotoirs et les sites d’enfouissement. L’incinérateur fit alors son apparition. Il consiste à brûler les déchets pour produire de l’énergie : l’électricité, par exemple. Dans les pays industrialisés, il remplaça les décharges publiques et, en très peu de temps, en raison d’une prise de conscience de plus en plus généralisée pour les enjeux environnementaux (émissions de gaz, pollution, contamination, etc.), il commence à céder la place à d’autres alternatives plus « écologiques », comme le Tri Mécanique Biologique, la pyrolyse et la gazéification, etc., qui, à cause des coûts liés à leur mise en place, peinent toutefois à se généraliser…

En amont de la succession des opérations que compte la gestion des déchets, il y a la collecte et le transport. Si, autrefois, on utilisait des bêtes de somme et des charrettes pour ramasser les ordures ménagères et les transporter jusqu’aux décharges publiques, avec l’apparition de l’automobile, les bennes à ordures qui n’ont cessé d’évoluer au fil du temps, ont pris la relève. Mais, aujourd’hui, tous ces engins hippomobiles destinés à la récupération mécanique des déchets – du simple véhicule touant une remorque poubelle à la benne la plus sophistiquée (dotée d’un ordinateur et d’un système de pesage ou bi-compartimentée permettant la collecte simultanée des ordures et des déchets recyclables), en passant par le camion-citerne – semblent désormais appartenir à une époque révolue. C’est, en tout cas, ce que laisse suggérer un nouveau système automatisé de collecte pneumatique des déchets qui va être mis à l’essai, dès le 15 octobre prochain, dans la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) en France.

Avec un tel système, auquel le quotidien français Le Monde (12 octobre 2011, p. 8) a consacré un reportage, une ère nouvelle en matière de gestion des déchets est inaugurée. Les habitants n’ont désormais plus besoin de locaux à ordures, ni de poubelles qu’ils sont obligés de déposer devant leurs portes une à deux fois par semaine. Ils n’ont plus à supporter également la double pollution visuelle et olfactive émanant des amas de sacs qui encombrent les trottoirs. Ils n’ont pas à composer régulièrement non plus avec de bruyants camions poubelles qui obstruent les rues et congestionnent la circulation à chacun de leurs passages.

Ce système concerne particulièrement deux quartiers d’environ 2 600 logements et 5 800 habitants en pleine rénovation urbaine dans cette commune de Seine-Saint-Denis. Au pied des immeubles, 106 bornes fermées par des trappes ont été installées pour collecter séparément les emballages recyclables et les déchets ménagers. Elles sont reliées, sous terre, à des tuyaux qui achemineront ces déchets sur une distance d’environ quatre kilomètres vers un terminal. Triés au préalable par les habitants et déposés dans les bornes, les déchets seront stockés en premier lieu dans des cuves ou des « vannes de stockage » puis, une fois un poids minimal atteint, aspirés tout simplement jusqu’au terminal. Un courant d’air généré de façon automatique dans le réseau se chargera de les déplacer à une vitesse de 70 km/h. Une fois arrivés à destination, les déchets seront séparés de l’air qui leur aurait servi de véhicule. Ce dernier sera filtré puis relâché dans l’atmosphère, tandis que les déchets seront compressés à l’intérieur de conteneurs hermétiquement clos. Une fois par jour, un camion de collecte les acheminera vers l’incinérateur ou le centre de recyclage de la commune. On estime qu’avec un tel système, la distance parcourue par les camions serait trois fois moins grande qu’avec la collecte traditionnelle.

Le système automatisé de collecte pneumatique des déchets mis à l’essai à Romainville (Seine-Saint-Denis, France)

Source : Le Monde, 12 octobre 2011, p. 8 (version papier).

Conçu en Scandinavie, ce système de collecte pneumatique a déjà démontré son efficacité d’un point de vue écologique. La première installation a vu le jour, il y a presque cinquante ans en Suède. Aujourd’hui, la plupart des grandes villes suédoises en sont équipées et on compte environ 600 autres installations à travers le monde. En 1992, à l’occasion des Jeux olympiques, Barcelone s’en est dotée et d’autres villes espagnoles, comme Bilbao, Valence, Séville et Carthagène, lui ont aussitôt emboîté le pas.

Enfin, si ce système peut traiter simultanément jusqu’à quatre flux de tri, il ne peut toutefois accueillir certaines catégories de déchets, comme le verre par exemple qui risque d’endommager les canalisations. À cette limite d’ordre fonctionnel vient s’ajouter les questions relatives au coût de l’investissement. Si, pour les usagers, la note est censée diminuer d’environ 120 euros (170 dollars canadiens) par an, grâce à l’économie effectuée sur les sorties de poubelles et l’entretien des bacs, il n’en demeure pas moins que le coût global lié à l’installation d’un tel système reste trop élevé. À Romainville, pour gérer les déchets d’un ensemble résidentiel d’à peine 2 600 logements, il aurait coûté 8,3 millions d’euros (environ 11,6 millions de dollars canadiens).

Avec un investissement aussi important, il reste néanmoins une consolation : sur le plan environnemental, les gains sont inestimables. Outre l’élimination des désagréments et des accidents liés à la collecte traditionnelle des ordures, avec deux tiers de flux de camions en moins, les émissions de gaz à effet de serre sont considérablement réduits. C’est, en tout cas, l’argument majeur que les responsables municipaux de Romainville avancent pour justifier ce projet.

Mots-clés : gestion, collecte, déchets, milieu urbain, système automatisé, ville...

Pour citer cet article :

Azzedine G. Mansour, « Un système automatisé de collecte pneumatique des déchets mis à l’essai en France… », in : Libres Expressions, 13 octobre 2011 (https://azzedine-gm.blog4ever.com/blog/lire-article-501249-3042410-un_systeme_automatise_de_collecte_pneumatique_des_.html).

Quelle ville pour demain ?

Azzedine G. Mansour – 15 août 2011

Confrontées à de fortes croissances démographiques, les villes évoluent en permanence. Elles s’étalent à perte de vue, développent des tentacules dans tous les sens et deviennent multipolaires. On estime qu’aujourd’hui, 80 % de la population occidentale est urbaine. Aux États-Unis, plus de 30 % des Américains vivent dans des métropoles de plus de cinq millions d'habitants. En 2050, pas moins de 68 % de la population mondiale vivra dans les villes et sera responsable de 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). Par ailleurs, en raison d’une occupation peu contraignante, conjuguée à un accroissement de la population urbaine, le développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes prend de l’ampleur et devient l’un « des défis les plus intimidants qui se posent à la qualité de l’environnement » dans le monde et, plus particulièrement, en Amérique du Nord où le phénomène représente moins de 1 % de la surface du Canada (OCDE 2004) et 3,1 % de celle des États-Unis (rapport GEO-4 du PNUE). On constate également que, durant les 50 dernières années, les villes se sont développées en mettant l’accent sur l’expansion économique au détriment de la prospérité sociale et l’équilibre écologique si bien qu’elles se retrouvent aujourd’hui confrontées à une crise multiforme : urbaine, sociale, économique et environnementale tout à la fois.

D’une telle situation résultent de nombreux problèmes inter-reliés les uns aux autres et parmi lesquels on peut citer :

1 – une dégradation des équipements urbains qui ne parviennent plus à répondre aux besoins des citadins, particulièrement dans les cités soumises à de fortes croissances démographiques ;

2 – une crise financière causée par une mauvaise gestion des ressources, une hausse des dépenses et un manque de financement ;

3 – une crise des quartiers centraux marquée par un accroissement du taux de criminalité, une paupérisation quasi généralisée des ménages et une migration des commerces vers d’autres quartiers, etc. ;

4 – un étalement urbain qui engendre une dilatation des espaces habités conjuguée à la fois à une longueur des déplacements et une lenteur des mobilités.

Ces quelques problèmes – la liste peut être encore allongée –, qui constituent les principaux ingrédients d’une réelle « crise urbaine », posent au moins trois défis majeurs auxquels doit faire face la ville de demain. Ils se résument en trois mots-clés : densité, mobilité et durabilité, et exigent des différents acteurs urbains (élus municipaux, architectes, urbanistes, planificateurs, etc.) bien plus que de simples énoncés politiques. Ils réclament des actions concrètes qui non seulement intègrent le développement de l’urbanisation et l’aménagement d’un cadre de vie axé sur l’homme, ses attentes et ses pratiques, mais s’articulent également autour d’un certain nombre de lignes directrices :

1 – concilier concentration urbaine et qualité de vie en imaginant de nouvelles formes de vie collectives qui suscitent un réel plaisir de vivre ensemble ;

2 – assurer communication, accessibilité et fluidité en recentrant la ville autour de l'homme dont les déplacements pour satisfaire ses besoins fondamentaux (travailler, se loger, se nourrir, se divertir, etc.) doivent occasionner moins de consommation d’énergie [1] ;

3 – doter le territoire urbain d’une véritable empreinte écologique qui se traduit par une meilleure gestion des ressources, une importante réduction des déchets, la mise en place d’un réseau de transport plus propre et moins énergivore, la construction de bâtiments conformes aux normes HQE (haute qualité environnementale), le développement d'éco-quartiers, etc. ;

4 – maintenir une croissance soutenue et préserver l’environnement.

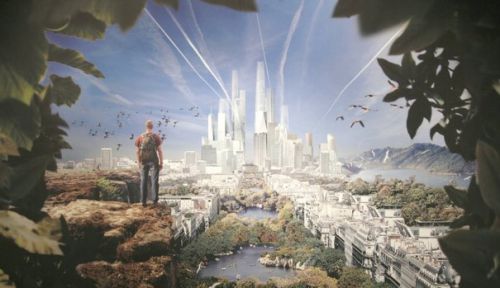

Relever de tels défis revient en fait à anticiper le devenir de nos villes et scruter leurs tendances à l’avenir. Cela incite à repenser leur urbanité, la réinventer en quelque sorte, et imaginer, par conséquent, de nouvelles façons de structurer et d’organiser le territoire urbain : nouveaux modes d’occupation au sol, nouvelles formules d’appropriation et de consommation de l’espace, nouveaux moyens de déplacements, nouvelles formes d’habitat, etc. Cela porte également à réinventer, sans compromettre la cohérence de l’ensemble, de nouvelles formes d’aménagement qui introduisent au cœur de la vie urbaine les plus récentes innovations technologiques, tel que le numérique, la télématique, la domotique, etc. Quelle « image » la ville aura-t-elle demain, aux alentours de l’an 2030, voire 2050 ? Quels modes de transport sera-t-elle en mesure d’offrir pour assurer les déplacements de ses habitants ? Dans quels types d’habitat les hébergera-t-elle ? Quelle place accordera-t-elle en son sein à la nature ?...

Le grand parc des berges de Seine : Vallée Rive gauche Hauts de Seine en Ile-de-France

Source : http://www.citechaillot.fr/exposition/expositions_temporaires.php?id=161#exposition

Ces interrogations, dont les réponses exigent une démarche participative, sont aujourd’hui au cœur des débats entourant la crise urbaine qui frappe de plein fouet la ville contemporaine. Elles interpellent aussi bien les différents acteurs qui sont appelés à intervenir sur la ville que la population qui doit l’habiter et profiter de ses multiples services… Elles alimentent également de multiples réflexions et permettent, depuis quelques années déjà et un peu partout dans le monde, le lancement de nombreuses initiatives et l’organisation de plusieurs événements qui constituent autant de tribunes ouvertes aux propositions les plus remarquables comme aux élucubrations les plus incongrues. Si quelques-unes de ces propositions se perdent dans les méandres des univers irréel et idéal de la science-fiction et de l’utopie, et ne dépassent guère le domaine du ludique ou du didactique, plusieurs d’entre-elles explorent en revanche de sérieuses pistes d’urbanités nouvelles et suggèrent, par le fait même, des visions à fois très réalistes et très optimistes de la ville d’aujourd’hui et de demain.

Parmi ces initiatives, certaines plus que d’autres retiennent l’attention et méritent d’être passées en revue ici à titre d’exemples.

Ville fertile, vers une nature urbaine :

On pense en premier lieu à l’exposition « Ville fertile, vers une nature urbaine », présentée jusqu’au 24 juillet dernier à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris. Structurée autour d’un thème central où il est question de concilier croissance économique et préservation de l’environnement, elle cherchait à « mettre en valeur cette nouvelle approche de l'urbanisme [qui tente de placer le milieu naturel et vivant au cœur de la réflexion sur la ville] ». Présentée, en outre, comme « un possible modèle urbain de demain », elle invitait le public à « déambuler au cœur d’une urbanité réinventée », organisée en plusieurs volets.

Ville fertile, vers une nature urbaine invite à une déambulation à travers une urbanité fantasmée ou réelle.

Ville fertile, vers une nature urbaine invite à une déambulation à travers une urbanité fantasmée ou réelle.

Source : http://www.lexpress.fr/culture/art/art/architecture/quelle-sera-la-ville-de-demain_978627.html

L’un de ces volets, appelé « objet de désir », exposait successivement 16 projets et réalisations récentes ayant tous un point commun : l’introduction de la nature dans l'espace urbain. « De la forêt linéaire autour de Paris, commentait Christelle Granja [2], à la High line de New York, qui propose la reconversion d'un ancien chemin de fer industriel en parc suspendu, ou encore au toit d'une base sous-marine à Saint-Nazaire transformé en jardin public, les 16 (projets) réunissent une réelle diversité » d’aménagements urbains où la végétation occupe une place prépondérante dans la cité. La scénographie proposée visait à créer une « atmosphère […] propice à la rêverie » qui permet au public de faire une « immersion dans un espace urbain fantasmé » : celui d’une ville verte et harmonieuse.

Un autre volet, baptisé « La fabrique du paysage », présentait, quant à lui, une autre vision de la nature urbaine et proposait une approche articulée autour de sept thèmes : le ciel, l'eau, la terre, le feu, le temps, l'espace et le milieu vivant. S’appuyant à son tour sur des réalisations concrètes, il était organisé sous la forme de promenades à travers des exemples à la fois historiques (le Parc des Buttes-Chaumont, les quais de la Garonne à Bordeaux, etc.) et récents (le jardin botanique de Bordeaux, le transformateur de Saint-Nicolas-de-Redon, le Jardin sauvage du Palais de Tokyo, etc.). L’objectif recherché était d’inciter le public à jeter un regard renouvelé sur l'environnement urbain.

Imaginons la ville de demain :

La deuxième initiative est non moins pertinente. Elle fut lancée conjointement par les villes de Nantes et de Toulouse en France [3]. Confrontées à une forte croissance démographique, ces deux agglomérations ont mis en place des réflexions pour imaginer les visages qu’elles auraient en l’an 2030. La démarche proposée dans les deux cas fut des plus originales. En effet, au lieu de soumettre au débat public un projet totalement pensé et conçu dans leur bureau, les autorités municipales ont préféré emprunter le chemin inverse. Elles ont invité leurs concitoyens et les différents acteurs du territoire à participer dès le début au processus qui s’est déroulé en plusieurs étapes :

a.) dresser en premier lieu un tableau des valeurs et des préoccupations des habitants ;

b.) élaborer ensuite neuf grandes questions liées à l’économie, la solidarité, les transports, etc. ;

c.) lancer un large débat autour de ces questions et leurs impacts sur l’avenir de la forme urbaine et sa densification, sur le type d’aménagement et le type d’habitat à privilégier ;

d.) dégager les grandes lignes ou les principes généraux pour encadrer le développement futur de leurs agglomérations ;

e.) et, construire enfin, sur la base de ces principes, des modèles de développement susceptibles de limiter le phénomène problématique de l’étalement urbain.

Dans le cas de Nantes, l’objectif recherché, d’ici à 2030, est de pousser ses habitants à se concentrer au sein de l’agglomération plutôt que dans ses banlieues [4]. Cela exige des modèles de développement qui militent en faveur d’une densification et privilégient l’option d’un habitat plus compact dont les retombées positives sur la forme urbaine sont nombreuses : mixité des espaces intimes et collectifs, préservation des espaces agricoles et naturels, développement de circuits courts de consommation, développement de transports doux, construction de bâtiments moins énergivores, etc.

Tout comme Nantes, Toulouse n’échappe pas, elle non plus, au problème de l’étalement urbain. En raison de ses multiples atouts en matière de formation et d’opportunités de travail, elle exerce un attrait considérable sur les populations et connait l’une des croissances démographiques annuelles les plus importantes de France [5]. Cet afflux n’est toutefois pas sans conséquences sur le plan spatial : des lotissements qui s’étalent au-delà du raisonnable et font en sorte que l’agglomération présente un territoire urbain éparse et fragmenté dont les liaisons restent difficiles à assurer de façon efficace. Pour faire face à cette situation, elle a dû lancer, elle aussi, un vaste processus de réflexions concertées sur son avenir. La démarche fut similaire à celle empruntée par les autorités nantaises : des consultations publiques très empiriques à l’origine ont été définies de grandes orientations en vue d’encadrer le développement urbain de l’ensemble de la métropole pour les vingt ans à venir. Là aussi, la priorité est accordée à la densification du tissu urbain (regroupement habitat et activités pour limiter les déplacements en voiture) et l’accessibilité des nouveaux quartiers à l’aide d’un réseau de transports en commun plus efficace et plus écologique…

Villes du futur, futur des villes :

La troisième initiative qui mérite d’être résumée ici vient du sénateur français Jean-Pierre Sueur. « Partant du constat, peut-on lire sur le site du sénat français, que c'est sans doute dans les villes – où vit déjà plus de la moitié de la population de notre planète – que se jouera une partie du destin de l'humanité, (il) se demande comment les sociétés pourront faire face aux sérieux et multiples défis qui les attendent : utilisation des ressources en eau de plus en plus rares, lutte contre les gaz à effet de serre et contre la pollution atmosphérique, remise en question de certains modes de transport du fait de la raréfaction des carburants fossiles, prise en compte des changements climatiques et de leurs conséquences en terme d'inondations ou de climatisation des lieux de vie, problèmes posés par les fractures sociales, par les catastrophes industrielles et par l'insécurité, phénomènes de ghettoïsation, etc. » [6] Anticipant donc les menaces à la fois écologiques et sociales qui guettent la ville de demain et ses habitants, il identifie une quinzaine de défis qui se posent à la civilisation urbaine et propose quelques « 25 pistes » pour pouvoir les relever de façon satisfaisante durant les décennies à venir. Dans son rapport, intitulé « Villes du futur, futur des villes : quel avenir pour les villes du monde ? » et rédigé en collaboration avec des universitaires [7], il prône non seulement « l’élaboration d’une stratégie urbaine de long terme » pour accompagner les changements auxquels serait soumise la ville de demain, mais l’intégration également des questions relatives à l’avenir de nos cités dans les débats politiques actuels. Son but, en d’autres termes, est « d’inscrire les défis et les enjeux (auxquelles seront confrontées les villes dans un proche avenir) au cœur de ces débats ».

L’élaboration d’une telle stratégie est en effet incontournable à plusieurs égards : d’abord, c’est dans les villes où se concentre aujourd’hui près de la moitié de la population mondiale [8] que se jouerait véritablement le « destin de l’humanité » tout entière ; ensuite, « ce sont les villes qui portent l'essentiel de la croissance économique » de nos sociétés ; et, c’est en ces entités urbaines enfin que se poseront les problèmes à l’avenir, telles que la raréfaction des ressources naturelles, les émissions des gaz à effet de serre et la pollution, la congestion des réseaux routiers et des transports, la surconsommation des énergies en raison des changements climatiques, les fractures sociales, les violences urbaines et l’insécurité, la ghettoïsation et la prolifération des bidonvilles, etc.

Il en est de même pour les défis que posent de tels problèmes. Les pouvoirs publics seraient-ils en mesure de les relever de façon efficace ? Auraient-ils les moyens et les outils nécessaires (nouvelle gouvernance, innovations technologiques, réseaux intelligents, systèmes alternatifs de déplacement, etc.) pour y faire face et pour maîtriser l’ampleur du phénomène urbain qui se dessine à l’avenir ? Ont-ils enfin à leur disposition suffisamment de scenarii viables à prendre en ligne de compte pour agir dès maintenant sur l’ensemble des facteurs qui façonneront la ville de demain ? Ce sont là autant de questions auxquelles ce rapport, présenté comme étant de nature prospective, tente de répondre. Il est prospectif en effet parce que, de l’aveu même de son auteur, il traite d’abord un certain « nombre de variables rapportées à des exemples concrets » et mène ensuite « une réflexion prospective par extrapolation des tendances constatées » à d’autres cas ailleurs sur les différents continents. L’analyse de ces variables qui résument chacune un phénomène urbain précis et parmi lesquelles on peut citer ici, l’évolution urbaine, l’aménagement de l'espace, l’exode rural et son corolaire la rurbanisation, la bidonvilisation, la durabilité des projets urbains, les enjeux environnementaux, la gouvernance des villes et les politiques publiques urbaines, les politiques de marketing urbain et d'image, les transports urbains, les périphéries urbaines, les problèmes de sécurité et de violence, les migrations, etc., ont permis d’identifier 15 enjeux majeurs.

Ces enjeux représentent autant de défis qui vont de celui des mégapoles à celui de la pluralité des espaces dans la ville, tout en passant par ceux des limites urbaines, de l’écologie, du numérique, du social, de l’économique, du culturel et de la sécurité… [9] Leur examen, rapporté à 25 cas concrets, a permis de proposer une série d’orientations – un peu plus de deux douzaines en tout – que l’on peut classer en deux catégories et dont les énoncés peuvent être extrapolé à l’ensemble des grandes villes de la planète.

Il y a d’abord, celles qui relèvent de la pratique de l’aménagement du territoire et du développement urbain :

a.) d’un point de vue environnemental, les émissions de carbone sont moins importantes dans les villes denses que dans les villes étalées ;

b.) des aménagements sous forme de réseaux de villes sont préférables à ceux des métropoles et mégapoles où les enjeux humains, urbains et écologiques sont plus difficiles à gérer. Toutefois, dans la mesure où le modèle urbain du XXIe siècle demeure centré sur celui des mégapoles, des développements polycentraux et la multipolaires peuvent constituer des solutions intermédiaires acceptables ;

c.) le maintien de terres affectées à d’autres usages, notamment à l’agriculture, est garant d’une bonne la maîtrise du développement urbain ;

d.) l’éradication, telle qu’elle est pratiquée, des bidonvilles ne constitue nullement la solution idéale. Seules des actions de valorisation de l’habitat et des services publics dans ces entités urbaines problématiques sont susceptibles d’en faire des quartiers comme les autres (c’est-à-dire les rendre à fois vivables et viables) ;

e.) l’introduction d’une démarche écologique (transports, matériaux de construction, récupération, recyclage, etc.) est une nécessité dans la gestion et l’aménagement de l’espace. Il en est de même pour l’économie d’énergie qui devient l’objectif à atteindre tant au niveau des techniques de construction que sur le plan de la conception de l’habitat.

f.) La mixité sociale est partout souhaitable car elle fait de la ville le lieu par excellence de l’urbanité, du partage et du brassage des populations. Conjuguée au bien être des habitants, elle peut être assurée par un habitat durable et de qualité ;

g.) les modes de transports collectifs, tels que le co-voiturage, les tramways, les métros, les autobus, etc., constituent la seule alternative humaine, écologique et urbaine aux embolies engendrées par la circulation automobile dans les centres villes ;

h.) les zonages, peu importe leurs intentions, produisent très souvent des effets ségrégatifs. Des logiques de mixité fonctionnelle permettent de mieux gérer les espaces, voire de reconquérir adéquatement ceux qui sont voués à une seule fonction (habitat, commerce, activité, etc.) ;

i.) la diversité urbaine, architecturale et culturelle des villes est préférable à l’uniformisation imposée par la mondialisation des formes urbaines qui a tendance à se généraliser.

Viennent ensuite les orientations qui ont trait aux politiques à l’égard des villes et aux questions liées à la gouvernance des milieux urbains, ses modalités, son fonctionnement et ses différentes instances :

a.) la maîtrise du foncier est déterminante pour l’avenir des villes ;

b.) des instances démocratiques destinées à gouverner des ensembles urbains agglomérés sont indispensables. Mieux encore, l’étendue de leur pouvoir au-delà des limites des tissus urbains agglomérés est souhaitable puisque les habitants des petites et moyennes villes situées dans la zone d’attraction de ces tissus font partie d’une même entité territoriale ;

c.) dans les mégapoles, les métropoles et les agglomérations, une gouvernance à la fois globale et sectorielle est primordiale puisque elle est censée articuler pouvoirs des agglomérations et pouvoirs locaux (communes, arrondissements, quartiers, etc.) ;

d.) la gestion des mégapoles exigent des politiques urbaines qui privilégient la coordination des acteurs publics locaux et des acteurs publics nationaux ;

e.) une bonne articulation et la coopération entre acteurs publics et privés est garante de l’efficacité de gestion des villes ;

f.) le devenir des villes requiert des moyens financiers considérables qui, conformément à la philosophie du développement durable, ne doivent pas se traduire par de lourds endettements étalés sur plusieurs générations ;

Outre ces deux grandes catégories d’orientations, le rapport rajoute une dernière. De portée internationale, celle-ci tente de faire des politiques urbaines un enjeu mondial. En effet, tout comme les questions relatives à l’alimentation, la santé, le patrimoine culturel ou l’écologie, elles méritent d’être prises en charge par l’ONU et, plus particulièrement, dans le cadre d’une « agence opérationnelle dédiée aux villes et aux problèmes urbains… »

Enfin, à la lumière des orientations dégagées au terme de chacune des trois initiatives décrites ci-dessus, peut-on esquisser les contours d’une formule urbaine alternative aux mégapoles et leur pollution, une sorte de « cité idéale », qui serait écologiquement correct et offrirait une meilleure qualité de vie ? Si, d’ores et déjà, de nombreux acteurs urbains misent sur des solutions d’aménagements qui visent tant bien que mal à concilier les différents enjeux environnementaux et réduire l'impact du cadre bâti sur la nature, tels que les « éco-quartiers », la ville de demain – à la fois connectée et durable – demeure, quant à elle, un vaste terrain d’expérimentation et une source intarissable de concepts tout aussi prometteurs les uns que les autres. Il faut néanmoins espérer que les solutions proposées ne se résumeraient pas uniquement à de simples îlots « écologiques » ou morceaux de cité « verts », implantés çà et là en plein cœur de nos villes. Elles doivent repenser celles-ci dans leur ensemble et non « petits bouts par petits bouts ». Elles doivent également intégrer de nouvelles idées créatives qui, au-delà du respect de nouvelles normes environnementales, soient en mesure de favoriser entre autres les liens de proximité, susciter le plaisir de la vie collective dont le triptyque « écologie, citoyenneté et solidarité » soit le mot d’ordre, et permettre enfin à la rue, comme vecteur social par excellence, de reprendre son droit de cité...

Notes

[1] La comparaison entre Barcelone, en Espagne, et Atlanta, aux États-Unis, illustre bien ce phénomène. En effet, moins peuplée que la capitale catalane, la métropole américaine est 26 fois plus étendue et consomme, par le fait même, dix fois plus d’énergie pour ses transports.

[2] Christelle Granja, « Quelle sera la ville de demain ? », in : L’Express, publié le 5 avril 2011 à l’adresse : http://www.lexpress.fr/culture/art/art/architecture/quelle-sera-la-ville-de-demain_978627.html.

[3] Lire le dossier intitulé « À Nantes et à Toulouse, on imagine la ville de demain » et publié par Jean-Luc Ferré et Florence Pagneux dans le quotidien catholique français La Croix, 17 juin 2011, pp. 8-9. Ce dossier peut être consulté directement sur : http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/A-Nantes-et-a-Toulouse-on-imagine-la-ville-de-demain-_NP_-2011-06-16-643089.

[4] Faut-il préciser ici que, dans les années 1990, 75 % des habitants vivaient dans l’agglomération nantaise et 25 % en banlieue. Depuis quelques années, la proportion s’est inversée au profit de cette dernière (55 % contre 45 %). En l’an 2030, l’aire urbaine de Nantes connaitra un bond démographique extraordinaire (plus de 150 000 nouveaux habitants, selon l’Insee. Pour accueillir ces nouveaux habitants sans nuire à la qualité du vivre ensemble qui caractérise cette région de France, les autorités municipales sont obligées de viser un retour à la situation originale en posant des gestes en faveur d’une concentration d’au moins 60 % de la population à l’intérieur du périmètre urbain de leur agglomération.

[5] Entre 1999 et 2007, Toulouse a connu une affluence de près de 20 000 nouveaux habitants la plaçant ainsi au premier rang des villes françaises de plus de 300 000 âmes qui ont connu la plus forte croissance démographique en dix ans. Faut-il préciser néanmoins que seul le tiers de ces nouveaux habitants est absorbé par la ville centre ; les autres choisissent de s’établir généralement dans la banlieue.

[6] Consulter http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/villes-du-futur-futur-des-villes.html.

[7] Tout laisse croire qu’il s’agit là d’une récidive de sa part puisqu’en 1998, il avait soumis à Martine Aubry, alors ministre de l’emploi et de la solidarité, un rapport, intitulé « Demain, la ville », dont l’objectif est quasi similaire et dans lequel il lance un cri d’alarme et fait un habile plaidoyer en faveur d’« une politique de la ville – ou pour la ville » dans la mesure où celle-ci devient de plus en plus « le point nodal des contradictions » de nos sociétés (insécurité, exclusion, ségrégation, mal de vivre, problèmes de chômage, d'intégration, de logement, de transports, violences urbaines, etc.). Le renouveau de la politique de la ville dont il est question ici doit, selon lui, passer par deux démarches complémentaires : des réformes institutionnelles accompagnée d’une mise en œuvre de projets concrets qui mobilisent les habitants, les acteurs, les partenaires tout à la fois. Une copie en ligne de ce rapport peut être téléchargée directement à partir du site de la documentation française : www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984000572/index.shtml.

[8] On estime qu’aujourd’hui près de 3 milliards d'individus vivent dans des villes. Dans trente ans, ils seront presque 5 milliards à s’entasser dans un peu plus d’une trentaine de mégapoles de 10 millions d'habitants et plus chacune. En effet, à l’horizon 2025, la planète compterait 40 « villes » de 10 à 40 millions d’habitants. 35 d’entre elles seraient situées dans les pays du sud et les pays émergeants. Par ailleurs, la population urbaine passera de 50 % à 65 %, soit une croissance de 20 000 personnes toutes les 2 heures et demie. Quant aux habitants des bidonvilles, ils passeront de 1 et 1.5 milliard.

[9] Pour en savoir plus sur à quoi renvoie chacun de ces défis, consulter le tomme 1 du rapport dont une copie peut être téléchargée à : http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-594-1-notice.html.

Quelques références bibliographiques

- Downton Paul F., Ecopolis. Architecture and Cities for a Changing Climate, Collingwood (Australia): CSIRO Publishing, 2009, 610 p.

- Suzuki Hiroaki, Dastur Arish, Moffatt Sebastian, Yabuki Nanae, Maruyama Hinako, Eco2 Cities. Ecological Cities as Economic Cities, Washington: The World Bank, 2010, 388 p.

- Jenks Mike, Jones Colin (Eds.), Dimensions of the Sustainable City, New York: Springer, 2010, 288 p.

- Anker Peder, From Bauhaus to Ecohouse. A History of Ecological Design, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2010, 209 p.

- Turner Tom, City as Landscape. A Post-Modern View of Design and Planning, London: E & FN Spon, 1996, 257 p.

- Makhzoumi Jala, Pungetti Gloria, Ecological Landscape Design and Planning. The Mediterranean Context, London: E & FN Spon, 1999, 348 p.

- Smith Peter F., Building for a Changing Climate. The Challenge for Construction, Planning and Energy, London: Earthscan, 2010, 201 p.

- Tremblay Solange (dir.), Développement durable et communications. Au-delà des mots, pour un véritable engagement, Québec : Presses de l’Université du Québec, 2007, 294 p.

- Baudin Mathieu, Le développement durable : nouvelle idéologie du XXIe siècle ?, Paris : L’Harmattan, 2009, 100 p.

- McDonnell Mark J., Hahs Amy K., Breuste Jurgen H., Ecology of Cities and Towns. A Comparative Approach, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 746 p.

- Mostafavi Mohsen, Ecological Urbanism, Baden: Lars Müller, 2010.

- Willemin Véronique, Habiter demain : de l'utopie à la réalité, Paris : Alternatives, 2010.

- Emelianoff Cyria, Les pionniers de la ville durable, Paris : Autrement, 2010.

- Maugard Alain, Regard sur la ville durable, Paris : CSTB, 2010.

- Lim C. J., Smartcities + Eco-Warriors, New York: Routledge, 2010.

- Feireiss Kristin, Architecture of Change 2, Berlin: Gestalten, 2009.

- Feireiss Kristin, Architecture of Change : Sustainability and Humanity in the Built Environment, Berlin : Gestalten, 2008.

- Lefèvre Pierre, Les écoquartiers : l'avenir de la ville durable, Rennes : Apogée, 2009.

- Bovet Philippe, Écoquartiers en Europe, Mens : Terre vivante, 2009.

- Collectif, Le guide des éco-villes efficientes, Florence : Alinea, 2009.

- Charlot-Valdieu Catherine, L'urbanisme durable : concevoir un éco-quartier, Paris : Le Moniteur, 2009.

- Charmes Éric, Villes rêvées, villes durables ?, Paris : Gallimard, 2009.

- Association démocratique d'élus et animateurs de la vie locale et sociale (France), Des éco-quartiers aux villes durables, Paris : ADELS, 2008.

- Benton-Short Lisa, Cities and nature, Londres: Routledge, 2008.

- Champeaux Jean-François, Les cités-jardins : un modèle pour demain, Paris : Sang de la terre, 2007.

- Moore Steven A., Alternative Routes to the Sustainable City: Austin, Curitiba, and Frankfurt, Lanham: Lexington Books, 2007.

- Moughtin Cliff., Urban Design: Green Dimensions, Oxford: Architectural Press, 2005.

- Johnson, Chris., Greening Cities: Landscaping the Urban Fabric, Sydney: Government Architect's Publications, 2004.

Mots-clés : ville, futur, demain, crise, urbaine, environnement, développement, durable, étalement, transport, urbanité...

Pour citer cet article

Azzedine G. Mansour, « Quelle ville pour demain ? », in : Libres Expressions, août 2011 (https://azzedine-gm.blog4ever.com/blog/articles-cat-501249-551606-architecture___urbanisme.html).

L'Architectrure durable

Les cinq niveaux d’un habitat écologique…

Azzedine G. Mansour - 15 juillet 2011

Face aux énormes défis environnementaux, l’homme est obligé de repenser totalement son mode de vie, sa façon d’habiter et sa manière de consommer. Son habitat et son lieu de travail, à eux seuls, constituent des milieux très voraces en termes de matériaux et d’énergie. À titre d’exemple, en l’an 2000, le monde avait consommé en moyenne 271 kilogrammes de ciment par personne, soit au total plus de 1,6 milliard de tonnes [1] de ce matériau dont l'impact sur l’environnement n'est pas négligeable. Il en est de même pour l’énergie dont d’énormes quantités sont consommées chaque année uniquement pour satisfaire les besoins en climatisation. Par ailleurs, les constructions que l’homme érige pour assouvir ses divers besoins modifient profondément leurs sites d’implantation et ne sont pas sans conséquences sur l’ensemble de leurs milieux environnants. À elles seules, elles génèrent plus de 30 % des déchets produits dans le monde [2]. Que dire sinon des villes qui, pour leurs besoins d’extension, grignotent continuellement des hectares de milieux naturels pourtant censés demeurer vierges. Dès lors que laissera l’homme aux générations futures ? S’il ne change pas radicalement sa pratique de l’architecture en fonction des exigences du « développement durable » [3], c’est sans doute « une terre (foncièrement) polluée, couverte de villes édifiées à la hâte, sans souci de préserver un minimum de qualité de vie ou un environnement plus équilibré » (Picon, 2009) qu’il va leur léguer.

« Meera House » (Sky Garden House) conçue par Guz Architects et située à proximité de Singapour.

Source : http://www.guzarchitects.com/

C’est précisément ce scénario catastrophique qu’une architecture dite « écologique » ou « durable » cherche à éviter. Bien plus qu’une simple mode, celle-ci est aujourd’hui une nécessité. Elle consiste à concevoir et réaliser des édifices qui respectent l'environnement et l'écologie, c’est-à-dire efficaces en termes de gestion des ressources et de lutte contre le réchauffement climatique. Tout comme le développement durable, elle cherche à créer une synergie entre le cadre bâti qu’elle est appelée à réaliser et les ressources à la fois économiques, sociales et environnementales du milieu d’intervention au profit du cadre de vie de la population. Elle joue, en d’autres termes, « un rôle de synthèse et d’innovation, comme l’exprimait Jean Gautier, dans le processus du développement durable » (Le carré bleu, 2010 : 15) et vise, par conséquent, l'équilibre entre l'utilisation de ces ressources dans la réalisation d’un édifice et la qualité de vie de ses usagers ou de ses habitants. De façon plus concrète, elle concerne plusieurs domaines (ingénierie, écologie, mécanique du bâtiment, mécanique des sols, électricité et éclairage, etc.) et va au-delà d’« un simple plan basé sur une bonne étude de l’ensoleillement et des vents. » (Courrier international, 2011 : 48).

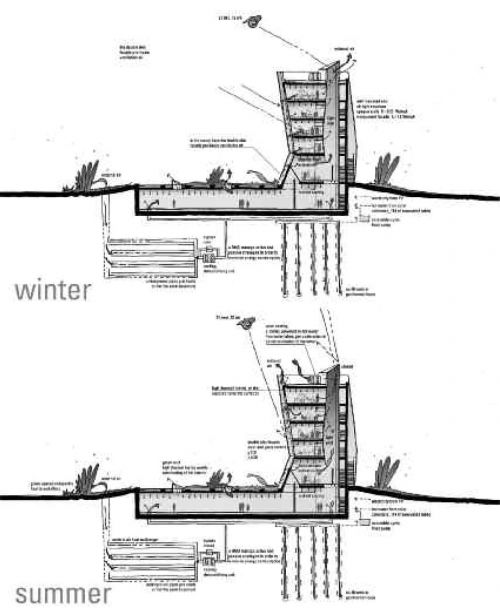

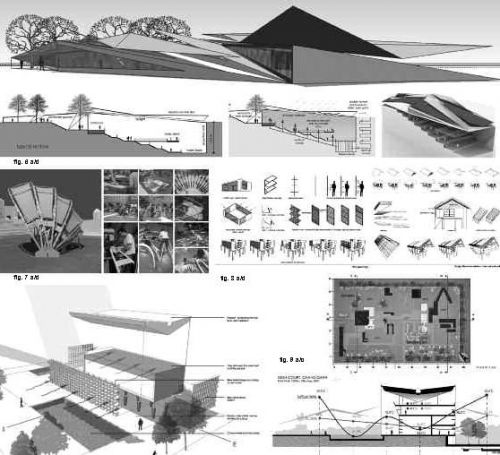

Coupes d’un bâtiment écologique durant l’été et l’hiver…

Source : Le carré bleu, № 3-4, 2010, p. 22.

Cela dit, il convient de préciser que trois préoccupations majeures animent les fervents promoteurs d’une telle architecture. Les uns placent la gestion des ressources au centre de leurs réflexions et apportent des solutions très innovatrices sur le plan technologique. D’autres axent davantage leurs conceptions sur l’homme dont la santé et le bien-être sont mis au premier plan. Enfin, il y a ceux qui considèrent la question du respect de la nature comme le critère par excellence d’une architecture véritablement durable. Toutefois, chez les uns comme chez les autres, la notion même de durabilité est intimement liée au souci d'économie des ressources naturelles renouvelables qui donna lieu, au lendemain du premier choc pétrolier, à toutes sortes d'expérimentations aussi bien en matière d’isolation (matériaux, techniques, etc.) que dans le domaine des énergies douces (solaire, éolienne, etc.). Elle fixe, en d’autres termes, de nouvelles limites auxquelles devraient obéir nos rythmes actuels d’exploitation et de pollution si l’on veut réellement préserver notre écosystème planétaire. Comme le précisait Patrice Genet, ces limites, au-delà desquelles la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir de l’homme serait irréversiblement compromise, visent :

a.) – d’abord, « le rythme d’utilisation des ressources naturelles renouvelables (qui) ne (devrait) pas être supérieur à celui de leur régénération ;

b.) – (ensuite), le rythme d’épuisement des ressources non renouvelables (qui) ne (devrait) pas dépasser celui du développement des substituts renouvelables ;

c.) – (et enfin), la quantité d’éléments polluants et de déchets (qui devrait) être inférieure à celle que l’environnement naturel peut physiquement absorber. » [4]

Pour les architectes et les urbanistes, ces limites ne peuvent être respectées qu’en adoptant, dans leur vie de citoyens comme dans l’exercice de leurs professions, une démarche réellement durable qui agirait de façon simultanée sur quatre dimensions (environnementale, économique, sociale et culturelle) et qui soit dictée, dans la pratique, par au moins quatre principes :

a.) – préserver l’intégrité environnementale en respectant les écosystèmes en place et garantissant la mise en œuvre de dispositifs écologiquement sains ;

b.) – assurer une saine gestion des ressources allouées à la satisfaction des populations et les responsabiliser quant aux biens qu’elles produisent et consomment ;

c.) – créer des espaces socialement équitables et accessibles qui offrent qualité de vie et bien-être ;

d.) – contribuer par leur créativité à enrichir l’expression culturelle des populations dans l’aménagement de leur milieu de vie (territoires, villes, habitat, etc.). [5]

De façon plus concrète, ces principes se traduisent par des gestes que les professionnels de l’architecture et de l’urbanisme devraient poser sur plusieurs plans :

1 – d’abord, au niveau du site d’implantation dont le choix doit éviter l’isolement car tout bâtiment situé dans un lieu éloigné occasionne d’énormes consommations d’énergie (transport, émissions, etc.). Des situations d’étalement urbain se font généralement au détriment de l’environnement et ne contribuent nullement à un développement durable. En revanche, un urbanisme traditionnel ou néo-traditionnel [6] qui concentre en un lieu des zones urbaines mixtes (commerces, habitations, lieux de loisirs, petites industries, etc.) et encourage l’utilisation des réseaux de transports publics et les moyens de locomotion alternatifs comme le vélo, est beaucoup plus écologique. Par ailleurs, il faut privilégier des sites où l’on peut utiliser les infrastructures existantes et où les sources d’énergie et les matériaux sont disponibles sur place ;

2 – ensuite, à l’échelle de la conception et, plus particulièrement au chapitre de la composition architecturale et de l’organisation des espaces dont la distribution et l’orientation doivent permettre des économies substantielles d’énergie. En matière de composition, la compacité des édifices est très souvent un choix qui s’impose. Conjugué à une orientation judicieuse de leurs espaces et un traitement efficace de leurs façades (taille et orientation des ouvertures, volumétrie, texture, etc.) qui assurent un excellent apport de lumière naturelle, cet aspect permet une réduction des besoins énergétiques et garantit des fonctionnalités à moindre coût ;

3 – puis, au niveau des matériaux de construction utilisés qui, dans ce type d’architecture, doivent être tout aussi durables (naturels, recyclés et recyclables), c’est-à-dire dont la fabrication n’aurait exigé qu’un minimum d’énergie grise. En outre, sur le chantier, la réalisation doit chercher à optimiser les ressources et éviter tout gaspillage d’énergie et de matériaux qui, de la structure jusqu’au revêtement, en passant par l’isolation, doivent être choisis de manière à ce qu’ils protègent l’environnement [7] (faible émission de gaz, recyclables et biodégradables, etc.), réduisent la consommation d’énergie (réfléchissants en période chaude, absorbants en période froide, etc.) et respectent la santé des usagers (non toxiques, à faible composés volatils, etc.)